7月1-10日,武汉大学历史学院"史志不渝"团队进行"水云间·三峡文物保护工作者口述史"的暑期实践调研,前往三峡沿线地区进行为期十天的寻访工作。"水云间·三峡文物保护工作者口述史"项目是由王萌副教授、周翠云老师指导,梁威威、于鑫等16名武汉大学历史学院本科生参与实施的暑期实践项目。在湖北和重庆两区域进行实地寻访,目的是还原和研究三峡文物保护工作的实况,保存国家的文化记忆。

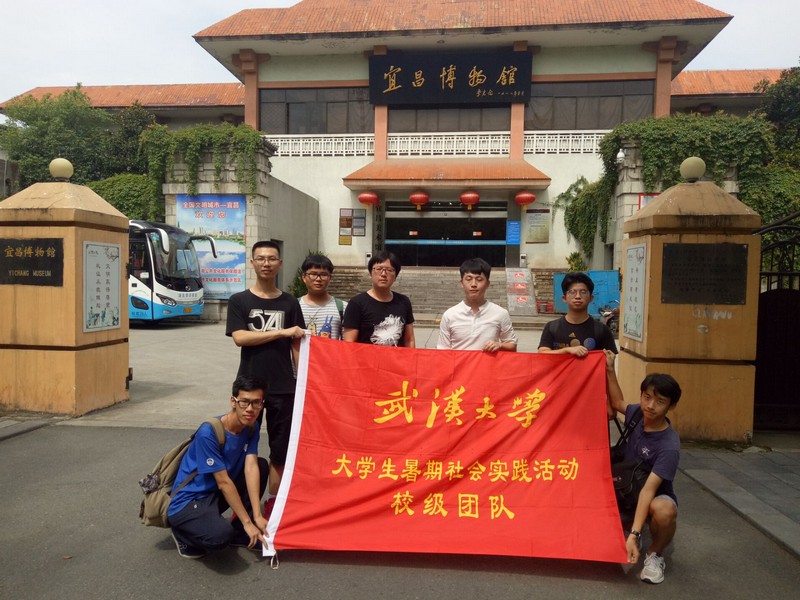

图为:实践团队考察宜昌博物馆并合影留念 陈庄 摄

"高峡出平湖,神女应无恙,当惊世界殊"。三峡考古工程是世界瞩目的考古抢救世纪工程,是考古史上空前的大会战。为配合三峡水利工程,自上世纪八十年代起,三峡地区考古已然展开。自1992年,湖北省以及全国十余个省市的文物与考古工作者在三峡坝区开展了大规模考古调查和发掘。十年的坚守,70余家高校组织,1087处文物点,6000多人次考古人员,民工5万多人次参与其中,全国各地专家人士汇聚三峡。寻访记述三峡考古文保工程的历史责任重大。

图为:重庆市遗产文化研究院邹后曦院长交流 陈庄 摄

在实地踏足鄂渝三峡考古旧地进行考察前,实践团队已经对湖北省文物局王风竹、湖北省文物考古研究所孟华平、湖北省古建筑保护中心吴晓、武汉大学余西云、南京大学水涛等二十余位三峡文物保护工作人员进行了采访。利用暑假期间,团队成员深入宜昌、兴山、夷陵、秭归、巴东、恩施、重庆、万州、云阳、巫山等两省五市九县,实地走访当年亲身参与三峡考古文保工程的当事人,思怀旧事,记述时艰。

在湖北境内,团队成员采访了宜昌博物馆赵德祥、兴山县文物局局长刘道林、文物局局长余波、原巴东博物馆馆长向勇等人。老师们向成员介绍了自己当初有幸参与三峡考古的经历,梳理了县境的三峡文保工作历程,并和成员们分享了自己深耕三峡的深刻经历。"奇、惊、恼、趣",向勇老师这样总结道。好奇于三峡壮丽之景色,惊喜于珍贵之遗址文物,烦恼于艰苦之生活条件,苦尽甘来,如今想来,意趣满满。成员从另一个角度窥见当年三峡考古的真实状况,对参与三峡考古的每一位工作人员产生由衷的敬意。老师们还特别提到,巴东地区的楠木园和旧县坪两处遗址的发现,是武大考古人的杰出贡献,对展现巴东文化有着重要意义。

图为:团队考察武汉大学长江考古工地 于磊 摄

湖北境内兴山、夷陵、秭归、巴东四县,是三峡考古的重要阵地,北京大学、武汉大学、吉林大学、复旦大学、南京大学等多所高校与文物机构都参与其中。与此同时,后三峡的考古工程依旧在进行中。队员走访三峡工程,并参观了武大在东壤口长江消落带的考古工地。原巴东博物馆馆长向勇老师带领一行人,乘一小舟,顺江而下,沿江青山纷至沓来。江水波涛,冲刷着沿岸的土石。尽管山路崎岖,然而一个个探方,一片片青瓦,一件件珍贵的文物,都寄托了考古人深切的怀念。那是一段激情澎湃的岁月,多少人将自己的青葱贡献与三峡这片热土。正如南京大学的水涛老师所言,自己已经是半个三峡人了。

在结束湖北的行程后,团队成员奔赴重庆,在重庆市区及周边区县开展相关寻访工作。重庆是三峡文物保护的重难点,自1997年成为直辖市后,相关工作皆由四川省移交重庆开展。团队采访了原重庆市文化局三峡文物保护领导小组组长王川平、重庆市文化遗产研究院院长邹后曦、中国三峡博物馆文物局三峡办副主任邵卫东、原三峡博物馆馆长刘豫川、重庆师范大学教授杨华、涪陵博物馆馆长黄海、白鹤梁水下博物馆黄建德等人。领导老师从高层的角度,重点介绍了三峡文物保护工作的运作模式和监理机制,并结合现在科技发展现状,对文物保护和博物馆工作提出了一些看法。"文物保护工作要对得起祖先和后代",重庆师范大学的杨华老师在大河口遗址依旧从事长江三峡消落带的考古发掘,从80年代至今,数十年的坚守与执念令队员感动。在采访的间隙,团队成员还参观了各采访地的博物馆,了解当地深远历史;远眺壮美三峡,领略自然风光之神妙;凭吊先辈衣冠冢,感叹前人对三峡的守望。

图为:团队凭吊俞伟超先生衣冠冢 于鑫 摄

在结束采访后,成员特地前往张飞庙景区凭吊俞伟超先生衣冠冢。俞伟超先生是我国著名的考古学家,担任三峡文物保护规划组长,为三峡库区的文物抢救与考古工程事业奉献了人生的最后十年。先生致力于三峡文明的抢救保护,为完整展现长江的文化脉络与再现巴文化的曙光奋斗始终。今日,俞伟超先生石像面向长江三峡,背靠三峡文物保护工程重点复建的文物张飞庙,以另一种方式"守望"三峡,守护世代人民的宝贵遗产。

无问西东,一路三峡。团队在三峡地区进行了深入采访,从当初参与实地发掘的老师和工作人员、到三峡工程淹没区的搬迁居民、再到指导三峡文物保护工作的领导老师,团队在鄂渝水云之间穿行走访,对三峡文物保护工作和有了重要的认识,同时也深深为三峡考古人的责任感动。三峡文物保护工程远未结束,一批批文物工作者依旧为后三峡工程奉献热血,三峡文物保护工作者口述史依旧在路上。(武汉大学 于鑫)

(作者: 编辑:伍佳佳)